苦悩と希望の音楽がもたらす癒しの力

はじめに

ある晩、仕事の疲れと心のざわめきを抱えながら、私はふとJ.S.バッハの《ヨハネ受難曲》を再生した。暗闇の中で静かに響く合唱とアリアに、理由もなく涙がこぼれた。言葉にならない不安や悲しみが、音の流れとともにほどけていく。そんな経験をしたことはないだろうか?

現代社会では、私たちは日々、ストレスや葛藤、喪失の悲しみといった心の重荷にさらされている。忙しさの中で、自分の感情を丁寧に見つめる時間を失いがちだ。そんなとき、音楽がそっと心に寄り添ってくれることがある。

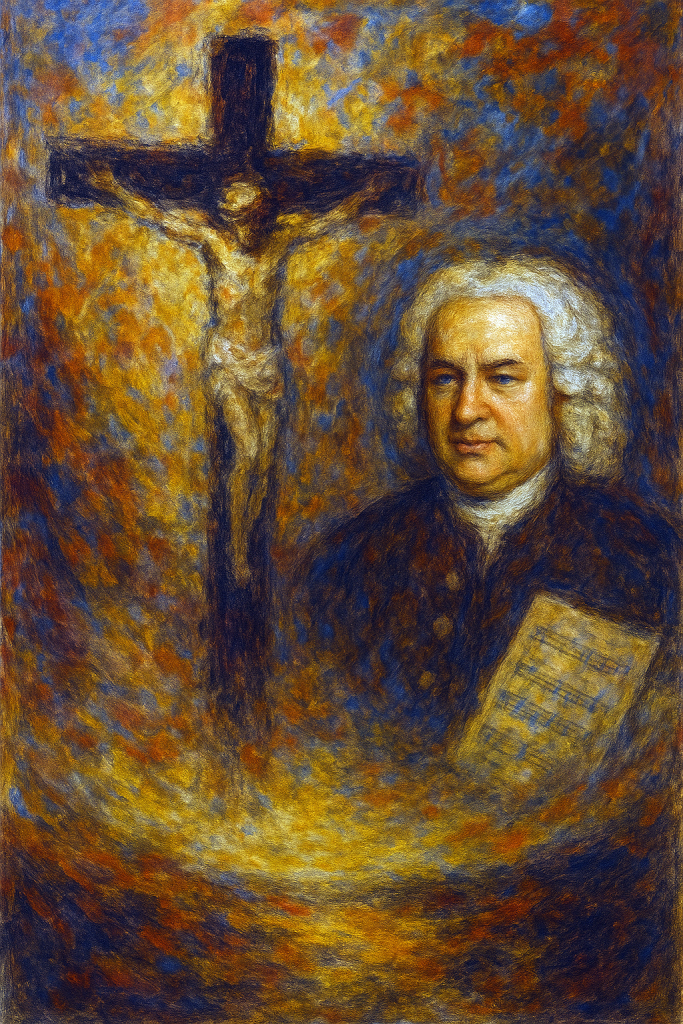

とりわけ、バッハの《ヨハネ受難曲(Johannes-Passion)BWV245》は、単なる宗教音楽ではなく、深い精神性と情動表現に満ちた“聖なる旋律”として、多くの人の心を癒してきた。イエス・キリストの苦悩と死を描きながらも、聴く者の内面に静かに語りかけ、悲しみを受け止め、希望の兆しを与えてくれる音楽である。

本稿では、このバッハの傑作が、どのようにして心を整える音楽療法の一助となり得るのかを探っていく。欧米・アジア・日本における実践事例を紹介しながら、音楽が人の心に働きかける力と、その文化的な広がりについて考察していきたい。

1. ヨハネ受難曲とは―苦悩と赦しを描いた音楽の物語

ヨハネ受難曲は、バッハが1724年にライプツィヒの聖ニコライ教会で初演した受難オラトリオである。新約聖書『ヨハネによる福音書』を中心に構成され、イエスの逮捕から処刑、埋葬に至るまでの物語を、福音史家、合唱、アリア、コラールなど多彩な形式で描いている。

この作品の特徴は、ドラマティックな構成と、リスナーの内面を深く揺さぶる表現力にある。例えば、群衆が「十字架につけよ!(Kreuzige ihn!)」と叫ぶ怒号や、ペテロの否認の後に続く悲痛なアリア「Ach, mein Sinn」など、個人の苦悩と社会の圧力という普遍的テーマが音楽として立ち現れる。

2. メンタルヘルスケアにおける「音楽」の意味

音楽療法(Music Therapy)とは、音楽の持つ情動喚起・自己表現・リラクゼーション効果を活用して、心身の健康を回復・維持・向上させる専門的介入である。特にクラシック音楽、宗教音楽、民族音楽など、歴史的・文化的意味を含む音楽は、個人のアイデンティティやスピリチュアリティに深く関与する。

メンタルヘルスの観点からみると、バッハの音楽は「構造化された美」「霊的秩序」「内省の時間」といった側面を有し、不安やうつ症状の緩和、喪失体験の受容、自我の再統合といったプロセスを促進する可能性がある。

3. ヨハネ受難曲がもたらす心理的プロセス

3-1. カタルシス(感情の浄化)

受難曲におけるイエスの苦悩や裏切り、死の過程は、リスナー自身の苦しみや悲しみに共鳴する。これは「カタルシス(catharsis)」、すなわち感情の表出と浄化をもたらす。バッハは、アリアや合唱を通じて悲しみ、怒り、希望を交錯させ、聴く者に深い内省の機会を提供する。

3-2. ナラティブ・アイデンティティの再構築

受難曲を聴くことは、自らの人生の物語を再構築する契機にもなる。特に、喪失体験やトラウマを抱える人々にとって、イエスの物語に自らを重ねることにより、個人的な苦悩を普遍的な意味の中で捉え直すことができる。

3-3. スピリチュアル・ケアとしての役割

宗教的信仰の有無にかかわらず、バッハの音楽は「超越的な何か」に触れる体験を提供する。これは、スピリチュアル・ケアの観点から重要であり、死や苦悩を前にしたときの精神的な支えとなる。

4. 欧米における実践事例

ヨーロッパでは、バッハの受難曲がホスピスケアやグリーフケアの文脈で活用されることがある。ドイツ・ハンブルクのある緩和ケア施設では、受難週にヨハネ受難曲の抜粋演奏とともに患者との対話セッションが行われており、患者の不安や死への恐れを言語化し、音楽によって包み込むプロセスが導入されている。

また、英国の心理療法士グループでは、グリーフ(喪失の悲しみ)に直面するクライエントに対し、「Ach, mein Sinn」や「Es ist vollbracht!」といったアリアを用いて、言葉にならない感情に寄り添うセッションが実施されている。

5. アジアにおける新たな受容

アジア諸国においても、近年バッハの宗教音楽が宗教的境界を越えて受け入れられつつある。韓国では、精神科医が患者のために「音楽瞑想会」を主催し、ヨハネ受難曲の一部を聴きながら感情の観察と表現を行うグループ療法が始まっている。

中国・北京のある音楽大学では、音楽教育と心理支援を結びつけるプログラムにおいて、ヨハネ受難曲を使った内省的ワークショップが実施され、大学生のストレス軽減と自己理解の促進に一定の効果が報告されている。

6. 日本における試みと展望

日本では、音楽療法やスピリチュアルケアの領域において、キリスト教的音楽がまだ十分に活用されているとは言い難いが、近年では教会、大学、精神科クリニックなどで、バッハ作品を活用した実践が始まっている。

筆者自身も、グリーフケアの現場において、遺族を対象とした音楽と対話の会を開催しており、その中でヨハネ受難曲の合唱部分を静かに聴き、自分の悲しみと向き合う場を設けている。特に「Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine(安らかに眠れ)」は、多くの遺族に深い癒しを与えてきた。

7. まとめと今後の可能性

J.S.バッハのヨハネ受難曲は、宗教音楽としての枠を超え、人間の苦悩、赦し、希望といった普遍的テーマに触れる作品である。その深い精神性と感情表現は、メンタルヘルスケアの文脈でも大きな力を発揮する。

欧米・アジア・日本での事例に見るように、音楽は国境や宗教を超えて、心の回復と再生を支援する。今後、バッハの受難曲を用いた心理的ケアは、個人の癒しにとどまらず、社会のスピリチュアルな成熟にも寄与するであろう。

8. 補足的考察:バッハ音楽の内的構造と心理的効果

8-1. 音楽構造と心の安定

ヨハネ受難曲は、バッハらしい緻密な対位法とモチーフの構造性に支えられており、聴く者に「秩序」と「調和」の感覚をもたらす。特に、繰り返されるコラールは、人生における困難の中で希望のフレームを与える存在である。

- 例:「Herzliebster Jesu(最愛のイエスよ)」のコラールは、短調ながらも静謐で落ち着いた響きを持ち、喪失感や不安の中にいる人の心をそっと包み込む。

心理的に不安定な状況において、「構造ある音楽」が与える安心感は、予測不可能な現代社会における心の支えとなる。

8-2. ナラティブ・アイデンティティの回復としての受難曲

ナラティブ・セラピーの視点からみれば、ヨハネ受難曲は一つの「音楽的ストーリーテリング」である。聴く者はイエスやペテロ、群衆の叫びの中に自己を投影し、自らの感情を語り直す機会を得る。

- 「Ach, mein Sinn(ああ、私の心よ)」は、ペテロがイエスを否認してしまった自己矛盾と向き合うアリアであり、「自責と赦し」という人間の根源的葛藤を映し出している。

このような楽曲に耳を傾けることで、自己の過去と現在に意味づけを行い、再統合する作業が始まる。

8-3. 沈黙と音楽、瞑想的空間の創出

ヨハネ受難曲には、激しい合唱(群衆の怒声や尋問)と、静寂に満ちたアリアやレチタティーヴォが交互に現れる。この構造は、まさに「気づきと沈黙」「揺れと静けさ」を行き来するマインドフルネス的体験を誘発する。

特に終曲の「Ruht wohl(安らかに眠れ)」では、静かに終わりを迎える音楽が「死の受容」と「魂の安息」を象徴しており、死別や喪失に伴うグリーフケアにおいて、深い癒しの場となる。

このような内省的体験は、日本の茶道や禅の世界にも通じるものであり、異文化間でのスピリチュアルな橋渡しの役割を果たしうる。

9. 多文化的アプローチと現代的実践の可能性

9-1. 異文化対話の媒介としてのバッハ

バッハの受難曲は、宗教的背景の異なる聴衆にも深く訴えかける力を持つ。たとえば、日本にある国際的な大学では、ヨハネ受難曲の鑑賞会後に宗教・文化の違いを越えて「苦しみ」「赦し」「愛」について語り合う場が設けられている。

このような共感の場は、メンタルヘルスケアの分野で重視される「文化的安全性(Cultural Safety)」を高める実践例としても注目されている。

9-2. デジタル時代における実践例

現代においては、SpotifyやYouTubeなどを活用し、自宅や移動中でも受難曲を聴くことができる。筆者は以下のようなリスニング・セッションを推奨している:

- 朝の静寂の中で聴く「Erwäge」:感情の始動をやさしく促す。

- 夜、眠る前に聴く「Ruht wohl」:心を鎮め、安らかな眠りへ導く。

- グリーフケアでの導入曲として「Es ist vollbracht!(すべて成し遂げられた)」:人生の完結や区切りの意味を内省する。

また、スマートフォンアプリを使った「音楽×瞑想」セッションとの連携も期待できる。

10. 結語

ヨハネ受難曲は、単なる宗教音楽ではなく、魂の深層と向き合うための「音楽による対話」である。その旋律や和声、物語は、私たちが直面する苦しみ、怒り、悲しみ、そして希望といった感情を繊細に映し出し、癒しへの道を照らす灯火となる。

現代社会において、このような音楽的体験は、ますます必要とされている。バッハの音楽を通して、自らの感情を大切に見つめ直し、他者とのつながりを育み、心の奥底にある静かな平和を見出すことができる。それこそが、ヨハネ受難曲がもたらす真のメンタルヘルスケアなのである。